Alan Mathison Turing (1912–1954) è tra i fondatori dell’informatica teorica e dell’intelligenza artificiale. Il suo pensiero unisce rigore matematico e audacia concettuale: definire cosa significhi “calcolare”, chiarire i limiti del computabile, e indagare se una macchina possa pensare. Le sue idee hanno posto le basi per la scienza dei computer moderni e continuano a orientare il dibattito su mente, vita artificiale e apprendimento.

La macchina di Turing e la nascita della computazione

Nel 1936 Turing introduce un modello astratto di calcolatore: una macchina di Turing, composta da un nastro teoricamente infinito, una testina di lettura-scrittura e una tabella finita di regole. L’intuizione chiave è che qualsiasi procedura effettiva — un algoritmo — possa essere rappresentata come una sequenza di passi discreti eseguibili da tale macchina.

Due conseguenze essenziali scaturiscono da questa idea:

- Universalità: esiste una macchina universale capace di simulare qualsiasi altra macchina di Turing codificandone le regole come dati. Questa separazione tra programma e dati anticipa l’architettura dei computer moderni.

- Formalizzazione dell’algoritmo: il concetto intuitivo di “calcolo effettivo” trova una definizione precisa. Ciò consente di distinguere problemi risolvibili da quelli intrattabili o impossibili.

La tesi di Church–Turing

Parallelamente al lavoro di Alonzo Church sui lambda-calcoli, Turing propone la tesi secondo cui tutto ciò che è effettivamente calcolabile è calcolabile da una macchina di Turing. Non è un teorema, bensì un principio metodologico che allinea diversi formalismi equivalenti (macchine di Turing, lambda-calcolo, funzioni ricorsive) e stabilisce l’orizzonte della computazione meccanica.

I limiti: il problema della fermata e l’indecidibilità

Turing dimostra che non esiste una procedura generale per decidere, dato un programma e un input, se il programma terminerà: è il celebre halting problem. Più in generale, molti problemi sono indecidibili o non calcolabili. Questo mette un confine intrinseco al potere dei calcolatori, indipendente dalla potenza dell’hardware o dall’astuzia del programmatore.

Dall’astrazione all’architettura dei computer

L’idea di macchina universale ispira l’architettura dei primi calcolatori a programma memorizzato. Memorizzare le istruzioni come dati rende possibile flessibilità, compilazione, interpretazione e livelli di astrazione che caratterizzano il software moderno. Il pensiero di Turing non è solo teorico: fornisce il progetto concettuale che consente di costruire macchine generiche, riconfigurabili per compiti diversi.

Intelligenza artificiale: l’Imitation Game

Nel 1950 Turing sposta il fuoco dalla domanda “cos’è la mente?” a “quando diremmo che una macchina pensa?”. Propone così il gioco dell’imitazione, oggi noto come Turing Test: se, in un dialogo testuale, un interlocutore umano non distingue sistematicamente la macchina da un umano, allora la macchina può essere detta intelligente nel senso operativo del test.

- Critica essenzialista: l’approccio elude definizioni metafisiche dell’intelligenza e ne adotta un criterio comportamentale e pubblico.

- Prospettiva ingegneristica: l’attenzione si sposta su come costruire sistemi capaci di usare il linguaggio, ragionare, apprendere.

- Limiti del test: il test misura prestazioni conversazionali, non la comprensione fenomenologica o l’introspezione; resta però uno standard influente di valutazione.

Apprendimento e creatività delle macchine

Turing sostiene che, invece di programmare direttamente l’intelligenza adulta, si possano progettare “macchine-bambino” capaci di apprendere dall’esperienza tramite rinforzo e addestramento. Anticipa così l’idea moderna di sistemi adattivi e machine learning: la competenza emerge dall’aggiornamento delle regole in risposta ai dati e agli errori.

Ordine, forma e biologia matematica

Nel suo lavoro sulla morfogenesi, Turing modella la formazione di pattern negli organismi (macchie, striature) con reazioni-diffusioni. È un’estensione del suo pensiero: dinamiche semplici, localmente definite, generano strutture complesse. Questa visione computazionale della natura collega informatica, matematica e biologia, mostrando come regole microscopiche possano spiegare forme macroscopiche.

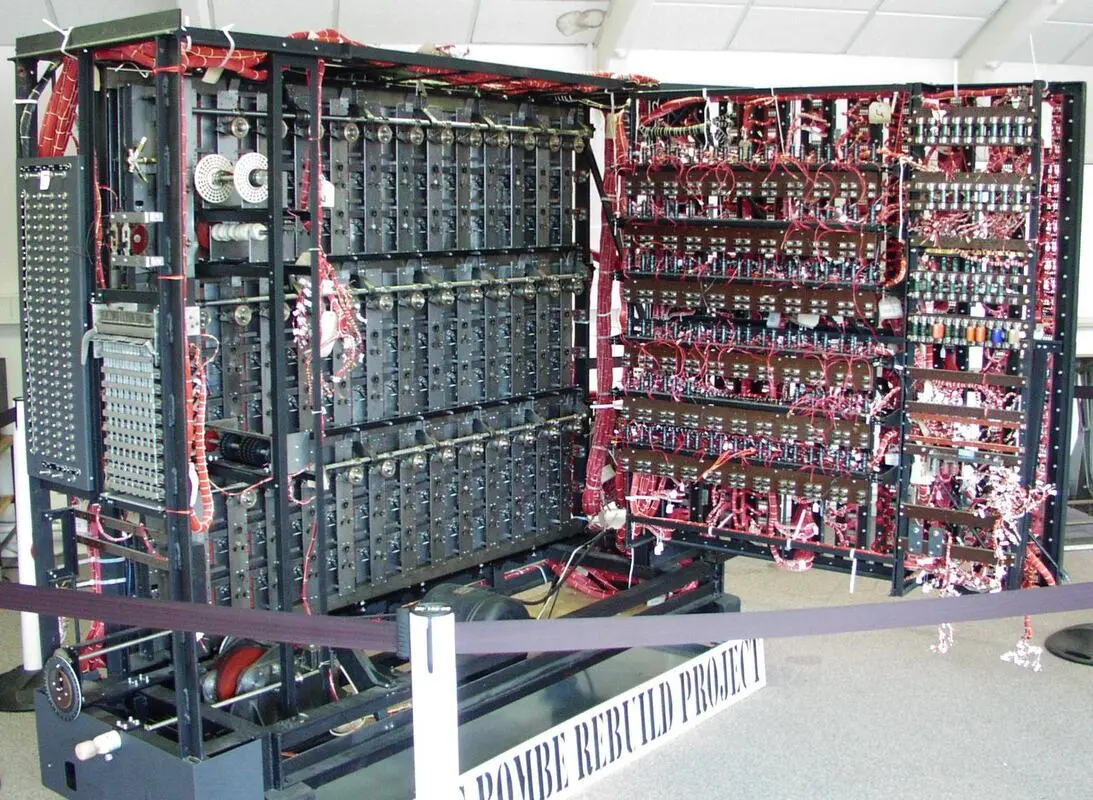

Crittanalisi, responsabilità e scelte morali

Durante la Seconda guerra mondiale, Turing contribuisce in modo decisivo alla decrittazione di messaggi cifrati, affermando l’efficacia della combinazione tra metodo teorico e costruzione di macchine specializzate. La sua vicenda personale, segnata dalla persecuzione per orientamento sessuale, impone di considerare la dimensione etica: il progresso tecnico non è separabile dalle condizioni sociali e dai diritti individuali.

Attualità del pensiero turinghiano

- Computabilità vs. complessità: sapere cosa è calcolabile è distinto dal sapere quanto è costoso calcolarlo. Il programma turinghiano apre alla teoria della complessità e all’analisi dei trade-off.

- Universalità e modularità: l’idea di macchina universale sostiene l’interoperabilità del software, la virtualizzazione e i linguaggi di programmazione ad alto livello.

- AI e valutazione: il Turing Test rimane ispirazione e bersaglio critico, stimolando metriche più raffinate su affidabilità, allineamento e responsabilità.

- Scienza dei pattern: dalla morfogenesi all’analisi di reti e sistemi complessi, persiste la lezione che strutture ricche possono nascere da regole semplici.

Conclusione

Il pensiero di Turing articola un paradosso fecondo: macchine estremamente semplici, se opportunamente programmate, possono simulare qualsiasi processo effettivo; e tuttavia esistono limiti invalicabili alla computazione. Tra potenza e limite, tra astrazione e ingegneria, tra formalismo e implicazioni etiche, la sua eredità continua a guidare il modo in cui comprendiamo il calcolo, costruiamo intelligenze artificiali e interpretiamo la complessità del mondo.