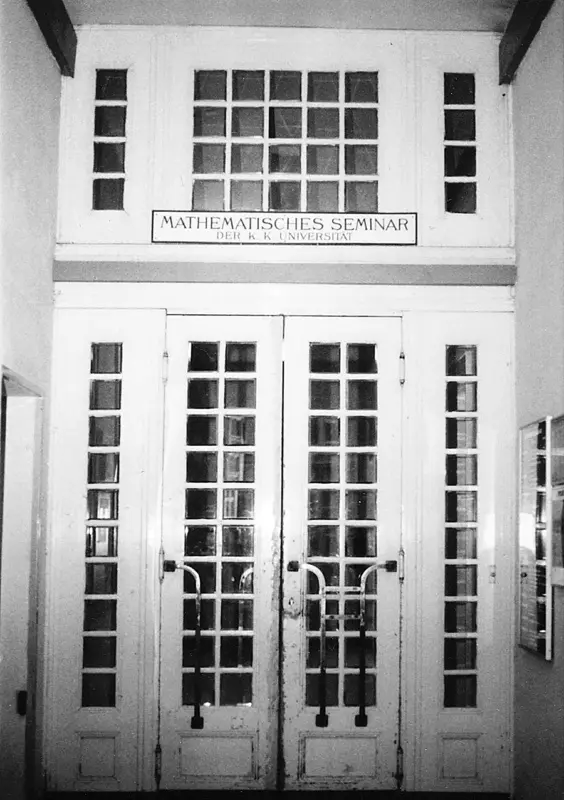

Il Circolo di Vienna fu un gruppo di filosofi, matematici e scienziati attivo a Vienna tra gli anni Venti e Trenta del Novecento. Guidato da Moritz Schlick, e animato da figure come Rudolf Carnap, Otto Neurath, Hans Hahn, Philipp Frank, Friedrich Waismann e Herbert Feigl, il Circolo si riuniva all’Università di Vienna con l’obiettivo di rinnovare la filosofia alla luce dei progressi della logica e delle scienze naturali.

Contesto e formazione

Le radici intellettuali del gruppo affondano nella rivoluzione logica di Frege e Russell, nell’empirismo di Mach e nel Tractatus di Wittgenstein. Nel apparve il manifesto La concezione scientifica del mondo: il Circolo di Vienna (Hahn, Neurath, Carnap), che sintetizzò il programma del movimento, spesso denominato empirismo logico o positivismo logico.

Tesi centrali

- Anti-metafisica: le proposizioni prive di metodo empirico di controllo sono considerate pseudo-enunciati. La filosofia deve chiarire il linguaggio della scienza, non produrre dottrine metafisiche.

- Verificabilità: il significato di un enunciato dipende, in qualche misura, dalle sue condizioni di verifica. Gli enunciati scientifici sono ancorati all’esperienza, mentre quelli logico-matematici sono analitici.

- Unità della scienza: le discipline scientifiche condividono un unico linguaggio concettuale; il Circolo promosse la collana e il movimento per la Unity of Science.

- Logica e analisi del linguaggio: la chiarificazione concettuale procede tramite logica formale, riduzione e ricostruzione razionale dei concetti.

- Rifiuto del dualismo tra sapere teorico e pratico: Neurath sottolineò la dimensione sociale della scienza e l’importanza della pianificazione e della divulgazione.

Metodi e pubblicazioni

Oltre a seminari e conferenze, il Circolo costruì reti internazionali. Condivise molte iniziative con il Circolo di Berlino (Reichenbach) e sostenne la rivista Erkenntnis. Le Schriften zur wissenschaftlichen Weltauffassung raccolsero contributi programmatici e tecnici su logica, fondamenti della fisica, probabilità e filosofia del linguaggio.

Dialoghi e critiche

L’impostazione del Circolo generò vivaci confronti con la tradizione fenomenologica e con i critici dell’empirismo logico. Karl Popper contestò il criterio di verificazione proponendo la falsificabilità come demarcazione tra scienza e non-scienza. Ulteriori difficoltà emersero di fronte a enunciati teorici non direttamente osservabili, a leggi probabilistiche e ai problemi di conferma.

Declino e diaspora

Gli sviluppi politici degli anni Trenta posero fine all’esperienza collettiva. L’assassinio di Moritz Schlick nel e l’ascesa del nazismo spinsero molti membri all’emigrazione verso Stati Uniti e Regno Unito. La diaspora contribuì a diffondere l’approccio analitico nei nuovi centri accademici.

Eredità

- Filosofia della scienza: sistematizzazione dell’analisi dei concetti scientifici, attenzione a spiegazione, leggi e modelli.

- Analisi logica del linguaggio: impulso allo sviluppo della semantica formale e alla chiarificazione dei termini teorici.

- Metodologia: enfasi su precisione, controllabilità e cooperazione interdisciplinare ha influenzato la pratica scientifica e l’epistemologia del Novecento.

- Progetti di divulgazione: eredità neurathiana nella comunicazione visiva e nelle enciclopedie della scienza.

Perché conta ancora

Pur avendo incontrato limiti (criterio di significanza troppo rigido, sottodeterminazione dell’osservazione, difficoltà con le teorie probabilistiche), il Circolo di Vienna ha trasformato il modo di concepire il rapporto tra filosofia e scienza. La sua lezione di chiarezza, rigore logico e costruzione collettiva del sapere rimane una risorsa per interpretare il lavoro scientifico e il dibattito pubblico contemporaneo.

Chiarire il linguaggio della scienza significa chiarire il mondo che la scienza descrive: questo era, in sintesi, l’ambizioso progetto del Circolo di Vienna.