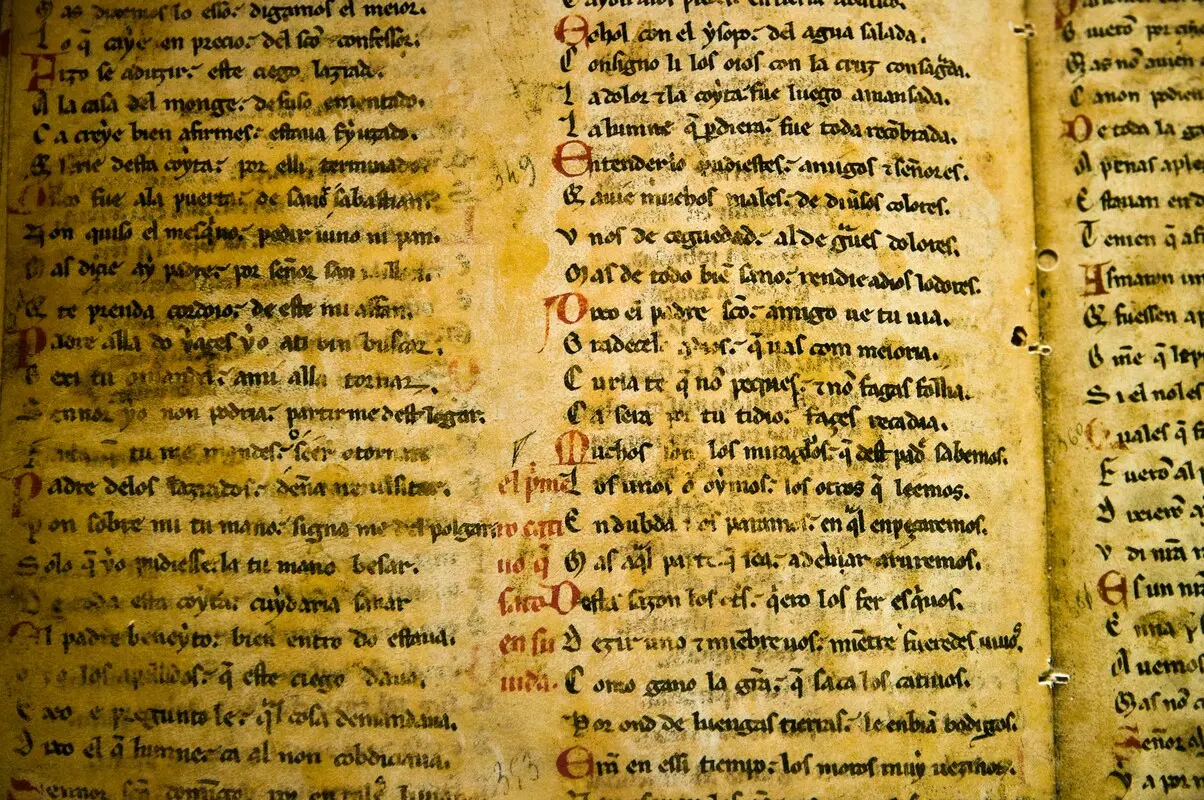

Il metodo del Lachmann è un metodo filologico utilizzato per la ricostruzione critica di testi antichi, medievali o comunque trasmessi attraverso la tradizione manoscritta. Prende il nome dal filologo tedesco Karl Lachmann (1793-1851), che lo formalizzò nel XIX secolo e lo applicò in modo sistematico soprattutto alla critica testuale di opere classiche e medievali, come i testi di Lucrezio e il Nuovo Testamento.

Principi fondamentali del metodo del Lachmann

Il metodo lachmanniano si basa su alcuni principi cardine:

-

Recensio (raccolta e classificazione dei manoscritti)

- Si raccolgono tutti i manoscritti disponibili di un'opera e si analizzano le varianti testuali.

- Si cerca di stabilire relazioni tra i vari manoscritti, determinando quali dipendano da altri.

-

Stemmatizzazione (costruzione dello stemma codicum)

- Viene costruito uno stemma codicum, ovvero un diagramma ad albero che rappresenta le relazioni genealogiche tra i manoscritti.

- Si identificano i codici derivati da una copia comune (apografi) e si cerca di risalire al manoscritto ipotetico più vicino all'originale (archetipo).

-

Eliminatio codicum descriptorum (eliminazione dei manoscritti derivati)

- I manoscritti che risultano essere semplici copie di altri vengono esclusi dall’analisi, poiché non apportano nuove informazioni.

-

Collatio (confronto delle varianti testuali)

- Si confrontano le varianti e si determinano errori e lezioni autentiche.

- Gli errori significativi vengono utilizzati per identificare la genealogia dei manoscritti (errori guida o errori congiuntivi).

-

Emendatio (ricostruzione del testo originale)

- Si correggono errori palesi (corrigenda).

- Quando necessario, si opera una congettura filologica per ricostruire il testo laddove tutti i manoscritti presentano una corruzione evidente.

Importanza e limiti del metodo

Il metodo di Lachmann è stato fondamentale per lo sviluppo della critica testuale e ha influenzato anche altri settori delle scienze umanistiche. Tuttavia, presenta alcuni limiti:

- Non sempre esiste un archetipo unico e ricostruibile, perché la trasmissione dei testi spesso è contaminata (i copisti potevano usare più fonti contemporaneamente).

- Non tiene conto della tradizione orale, che in alcuni casi può influenzare la trasmissione del testo più di quanto si possa dedurre dai manoscritti.

- È basato su presupposti rigidi, che non sempre si adattano a testi con tradizione frammentaria o estremamente corrotta.

Applicazioni del metodo

Il metodo lachmanniano è stato applicato a numerosi testi, tra cui:

- "De rerum natura" di Lucrezio, dove Lachmann stesso lo utilizzò per una ricostruzione critica.

- Il Nuovo Testamento, in cui la critica testuale ha cercato di stabilire la forma più antica dei testi evangelici.

- Dante e i testi medievali, dove la filologia d’autore ha cercato di integrare il metodo lachmanniano con lo studio delle varianti d'autore.

Oggi il metodo di Lachmann è spesso combinato con approcci più moderni, come la filologia digitale e la statistica computazionale, per affinare ulteriormente la ricostruzione dei testi.